纠缠量子态并不是臆想的

今年的诺贝尔物理学奖由阿兰·阿斯佩、约翰·弗朗西斯·克劳泽和安东·塞林格共同获得,他们对纠缠光子进行开创性的实验,最终为量子信息的全新研究领域打开了大门。纠缠量子态是不可分离的多粒子态,很自然地遵循量子理论的数学结构,但它们的存在一直备受争议,毕竟,这会直接影响量子理论是非局域理论的概念。只有通过著名的贝尔不等式,原则上使以实验的方式探讨量子物理的非局域性问题成为可能。正是在这些实验中,今年的诺贝尔奖得主发挥了决定性作用。由于他们巧妙的实验验证了贝尔不等式,我们现在几乎可以肯定地说:量子物理是非局域的,纠缠态并不是臆想的!

由于约翰·弗朗西斯·克劳斯、阿兰·阿斯佩和安东·塞林格等研究人员的开创性工作,量子计算机、量子隐形传态或量子密码学不再仅仅是理论,而是当前基础研究中的具体课题,并且科学和工业领域具有巨大的潜力。由于在这些领域的所有应用中,单个光子或原子必须精确可控,因此需要接近绝对零度的温度和高度可靠的超高真空。因此,高科技真空阀就至关重要。多年来,VAT一直与该领域的关键研究团队密切合作,在开发超快量子计算机、安全量子密码方法、高灵敏度量子传感器和其他先进的量子信息设备方面拥有丰富的经验。例如,VAT为此类量子实验所需的冷却装置提供高精度真空和气体计量阀。VAT解决方案的一个特点是:在多阀组件中,几个阀功能组合在一个紧凑的外壳中。除了简化组装,这种方式还减少了安装体积,并降低了可能出现泄漏点的风险。

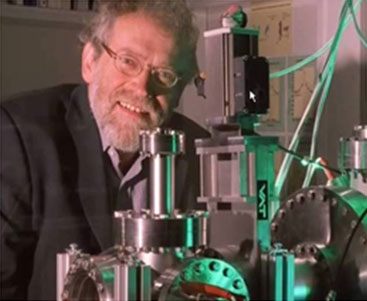

今年的诺贝尔物理学奖得主安东·塞林格在他的实验室里。在他身旁的是VAT精密超高真空阀门(10.8系列)

来源: VAT 档案

为了充分认识到今年诺贝尔奖得主贡献的根本重要性,我们邀请您对多粒子量子系统的奇异世界进行一次短暂的探索。。。

阅读更多

追溯海森堡和薛定谔的理论

即使对于光子这样的单个粒子,量子物理学对人类的思维也是一个相当大的挑战。举个例子,想想海森堡的不确定性原理,它指出——与“正常”直觉完全相反——您可以知道量子粒子的位置或速度,但不能同时知道两个量。相反,这两个量——比如能量和时间,或者其他类似的变量对——通过维尔纳·海森堡在1927年假设的不等式交织在一起,该不等式要求位置的测量精度乘以速度的测量精度必须始终大于所谓的普朗克作用量子。顾名思义,这个自然常数的值非常小,大约为10到35焦耳。这也是海森堡不确定性原理在宏观层面上没有明显后果的原因。例如,如果您把车停在晚上,即把车速设置为0公里/小时,也可以绝对肯定地说出车在哪里。(第二天早上您是否还记得它就是另一回事。)但您越深入分子、原子和基本粒子的微观世界,海森堡不等式要求它存在的权利就越大。经典物理学定律被证明不足以充分描述量子世界中发生的现象。一个典型的例子是量子的波性质,以及由此产生的两个量子态可以叠加,从而根据它们的相位关系(分别是相长干涉或相消干涉)彼此相加或相消的可能性。这种叠加原理是一种纯粹的量子现象:试着用两个足球互相射击,以让它们相互毁灭!

量子世界的另一个特别难以理解的特点是,您通常会遇到一个概念上的死胡同。因为只要量子粒子自由展开,就不可能在“这个粒子具有XY性质”的意义上给出一个明确的状态描述。从粒子中可以得到的唯一信息是它处于某种状态的概率。但是,除非具体地看——比如,您做了一个测量,但必须接受一个奇怪模糊的概率陈述。著名的理论物理学家埃尔温·薛定谔在设计一个思维实验时,非常恰当地总结了这种非直觉的量子行为。在这个实验中,猫被巧妙地毒死,然后在进行测量之前,猫都是活的和死的,从而迫使猫对自己的状态做出明确的陈述。幸运的是,当您进入宏观世界时,这些概率现象趋于平均。如果您知道只有80%的可能性是您的车还在车库里,20%的可能性是它已经在外面转了一圈,您可能会睡得很糟糕,对吧?因此,难怪量子物理学的先驱们也就如何将我们关于系统处于某种状态(无论我们看起来与否)的共同概念带入量子世界展开了广泛的辩论。但最终,所有的争论都无济于事,因为实验一再表明,量子粒子的性质实际上只有在有人费心测量时才能确定!只有通过测量,不同状态可能性的概率云才会坍缩成所谓的本征态,才能“用名字来称呼粒子”。

是不是很费解?但如果您现在看看多粒子量子系统,它会变得更加令人困惑!符号[0]●[1]仍然可以非常直观地解释为两个粒子状态,其第一个粒子处于本征态[0],其第二个粒子处于本征态[1> 。甚至通过叠加结构[0>●[0> + [0>●[1>,您仍然可以通过分解以下内容来明确区分两个粒子:[0]●[0> + [0>●[1> = [0>●([0>+[1>),换句话说,第一个粒子处于本征态[0],第二个共享处于(叠加)态[0>+[1]。 但是尝试以[0>●[0> + [1>●[1>类似的方式进入两个明显分离的粒子空间。这是不可能的!从理论角度来看,这是两个粒子系统的完全合理的状态,但单个粒子似乎以某种方式混合的事实与我们的常识背道而驰。

这种状态称为纠缠态。其本质特征是它们不能再被简化为单独的系统。在[0> ●[0> + [1>●[1]> 的情况下,您会认为如果第二个粒子采用相同的状态[0>,则第一个粒子必须采用状态[0],如果第三个粒子采用状态[1>,则第一粒子必须采取状态[1>。(否则,形式为[0 ●[1> 的混合项必须出现在状态函数中)。这种相当数学思维的考虑具有深远的哲学后果。为此,假设您将创建上述纠缠状态,然后让两个粒子彼此飞得很远,以至于它们无法通过常规方法交换任何信息。(请注意,在经典物理学中,信息的传播速度不能超过光速,因此必须有一个距离来确保这种“信息差距”)。现在容易产生困惑的是两个纠缠的粒子仍然“知道”彼此!事实上,一旦您测量了一个粒子的状态,无论粒子彼此相距多远,第二个粒子的瞬间状态也是固定的。换句话说:如果纠缠态真的存在,那么量子理论就是非局域理论。

安东·塞林格和同事们验证了可能性

在量子领域不得不牺牲局域性的想法——经典物理学中的神牛——遭到了当时众多物理学家的强烈反对。例如,阿尔伯特·爱因斯坦长期以来一直嘲笑量子纠缠是一种“远距离的幽灵行为”,而大卫·波姆等理论物理学家基于隐藏变量开发了替代量子理论,可用于再次在本地解释量子世界。但所有这些激烈的讨论在很长一段时间内都只是基于哲学理论基础。随后,爱尔兰理论物理学家约翰·斯图尔特·贝尔推出了一个巧妙的数学方程,从而可以通过实验验证量子世界是否是非局域的,或者量子物体是否具有玻姆和爱因斯坦意义上的其他局域性质。在贝尔不等式的帮助下,量子物理学是否是一个局部理论的问题突然变得明确无误,至少在原则上是这样。

然而,物理学家花了十多年的时间才从技术上最终能够将贝尔不等式应用于实验。正是在这场测试中,今年的诺贝尔奖得主发挥了决定性作用。例如,1974年,约翰·弗朗西斯·克劳瑟和他的同事进行了一项实验,首次明确指出了贝尔不等式的反面,即他们证实了量子物理学的非局域性。当然,当时的研究人员想对这样一个基本问题绝对肯定,这就是为什么围绕贝尔不等式进行了更多的实验,以填补所有可能的漏洞。其中一些实验可以追溯到现在的诺贝尔奖得主阿兰·阿斯佩的阐述,他在1982年再次排除了量子物理中隐藏参数的存在。然后,在1999年,第三位获奖者安东·塞林格及其团队为量子物理的非局域性提供了更全面的证据。

另一个与安东·塞林格名字密切相关的话题是量子隐形传态。传送给我吧,史考提!光束物体的概念,甚至是生物,从一个地方传送到另一地方,这一想法一直让人们着迷。难怪1998年左右,当时安东·塞林格的研究团队首次成功地传送了量子态,他成为了人们谈论的话题。在这里,纠缠态及其非局域性质也起着核心作用。在量子隐形传态中,被隐形传态的粒子首先与另一个粒子纠缠,然后第二个粒子被带到隐形传态目的地。通过复杂的测量程序,可以实现原始粒子的状态丢失,而第二个粒子恰好处于这种状态。请注意,我们谈论的是单光子和最原始的性质,比如它们的偏振态,从那时起,直到更复杂的物质甚至生物能够以这种方式被发射出去,还有相当长的路要走。然而,安东·塞林格和他的同事们已经证明了这一点,以及这是如何成为可能的。正是这一点才值得获得一个崇高的奖项!

如果没有克劳泽、阿斯佩和塞林格的开创性工作,量子计算机也只能是理论。与经典计算机不同,量子计算机基于量子力学状态(称为量子比特)进行计算。这些量子位不像传统计算机中的那样是零或一,但也可以是两个基本状态的相加叠加。因此,您可以将原本只应用于一个状态的所有计算步骤应用于整个状态束。数据处理的这种并行性为信息技术的全新应用开辟了空间——计算速度惊人。不仅在理论上,而且已经在非常实际的应用中,正如您可以在《量子计算依赖于高科技真空阀》一文中所了解的内容!

VAT 技术支持研究团队在全球量子物理和科技领域

当然,涉及纠缠态的实验是一项极其微妙的工作。毕竟,单个光子或原子的量子态必须是精确可控的,因为纠缠现象在很大程度上取决于量子粒子之间的相位关系有多稳定(技术术语:相干性)。光子与空气分子的一次碰撞,实验就毁了!因此,量子计算机的硬件也极易受到干扰:环境的任何变化,无论多小,都会严重伪造计算结果。简而言之,如果没有持续冷却到接近绝对零度的温度,也没有高度可靠的超高真空,那么迄今为止提到的所有实验都将注定失败。展望未来,可以肯定的是,如果量子计算机要得到广泛应用,它们将必须依赖高科技真空阀。自量子信息技术诞生以来,VAT一直与该领域的许多领先研究团队密切合作,这是非常荣耀的。同样是在1998年,安东·塞林格著名的纠缠交换实验中,VAT阀门起到了重要的作用,得以证明纠缠态的隐形传态。

即使对于光子这样的单个粒子,量子物理学对人类的思维也是一个相当大的挑战。举个例子,想想海森堡的不确定性原理,它指出——与“正常”直觉完全相反——您可以知道量子粒子的位置或速度,但不能同时知道两个量。相反,这两个量——比如能量和时间,或者其他类似的变量对——通过维尔纳·海森堡在1927年假设的不等式交织在一起,该不等式要求位置的测量精度乘以速度的测量精度必须始终大于所谓的普朗克作用量子。顾名思义,这个自然常数的值非常小,大约为10到35焦耳。这也是海森堡不确定性原理在宏观层面上没有明显后果的原因。例如,如果您把车停在晚上,即把车速设置为0公里/小时,也可以绝对肯定地说出车在哪里。(第二天早上您是否还记得它就是另一回事。)但您越深入分子、原子和基本粒子的微观世界,海森堡不等式要求它存在的权利就越大。经典物理学定律被证明不足以充分描述量子世界中发生的现象。一个典型的例子是量子的波性质,以及由此产生的两个量子态可以叠加,从而根据它们的相位关系(分别是相长干涉或相消干涉)彼此相加或相消的可能性。这种叠加原理是一种纯粹的量子现象:试着用两个足球互相射击,以让它们相互毁灭!

量子世界的另一个特别难以理解的特点是,您通常会遇到一个概念上的死胡同。因为只要量子粒子自由展开,就不可能在“这个粒子具有XY性质”的意义上给出一个明确的状态描述。从粒子中可以得到的唯一信息是它处于某种状态的概率。但是,除非具体地看——比如,您做了一个测量,但必须接受一个奇怪模糊的概率陈述。著名的理论物理学家埃尔温·薛定谔在设计一个思维实验时,非常恰当地总结了这种非直觉的量子行为。在这个实验中,猫被巧妙地毒死,然后在进行测量之前,猫都是活的和死的,从而迫使猫对自己的状态做出明确的陈述。幸运的是,当您进入宏观世界时,这些概率现象趋于平均。如果您知道只有80%的可能性是您的车还在车库里,20%的可能性是它已经在外面转了一圈,您可能会睡得很糟糕,对吧?因此,难怪量子物理学的先驱们也就如何将我们关于系统处于某种状态(无论我们看起来与否)的共同概念带入量子世界展开了广泛的辩论。但最终,所有的争论都无济于事,因为实验一再表明,量子粒子的性质实际上只有在有人费心测量时才能确定!只有通过测量,不同状态可能性的概率云才会坍缩成所谓的本征态,才能“用名字来称呼粒子”。

是不是很费解?但如果您现在看看多粒子量子系统,它会变得更加令人困惑!符号[0]●[1]仍然可以非常直观地解释为两个粒子状态,其第一个粒子处于本征态[0],其第二个粒子处于本征态[1> 。甚至通过叠加结构[0>●[0> + [0>●[1>,您仍然可以通过分解以下内容来明确区分两个粒子:[0]●[0> + [0>●[1> = [0>●([0>+[1>),换句话说,第一个粒子处于本征态[0],第二个共享处于(叠加)态[0>+[1]。 但是尝试以[0>●[0> + [1>●[1>类似的方式进入两个明显分离的粒子空间。这是不可能的!从理论角度来看,这是两个粒子系统的完全合理的状态,但单个粒子似乎以某种方式混合的事实与我们的常识背道而驰。

这种状态称为纠缠态。其本质特征是它们不能再被简化为单独的系统。在[0> ●[0> + [1>●[1]> 的情况下,您会认为如果第二个粒子采用相同的状态[0>,则第一个粒子必须采用状态[0],如果第三个粒子采用状态[1>,则第一粒子必须采取状态[1>。(否则,形式为[0 ●[1> 的混合项必须出现在状态函数中)。这种相当数学思维的考虑具有深远的哲学后果。为此,假设您将创建上述纠缠状态,然后让两个粒子彼此飞得很远,以至于它们无法通过常规方法交换任何信息。(请注意,在经典物理学中,信息的传播速度不能超过光速,因此必须有一个距离来确保这种“信息差距”)。现在容易产生困惑的是两个纠缠的粒子仍然“知道”彼此!事实上,一旦您测量了一个粒子的状态,无论粒子彼此相距多远,第二个粒子的瞬间状态也是固定的。换句话说:如果纠缠态真的存在,那么量子理论就是非局域理论。

安东·塞林格和同事们验证了可能性

在量子领域不得不牺牲局域性的想法——经典物理学中的神牛——遭到了当时众多物理学家的强烈反对。例如,阿尔伯特·爱因斯坦长期以来一直嘲笑量子纠缠是一种“远距离的幽灵行为”,而大卫·波姆等理论物理学家基于隐藏变量开发了替代量子理论,可用于再次在本地解释量子世界。但所有这些激烈的讨论在很长一段时间内都只是基于哲学理论基础。随后,爱尔兰理论物理学家约翰·斯图尔特·贝尔推出了一个巧妙的数学方程,从而可以通过实验验证量子世界是否是非局域的,或者量子物体是否具有玻姆和爱因斯坦意义上的其他局域性质。在贝尔不等式的帮助下,量子物理学是否是一个局部理论的问题突然变得明确无误,至少在原则上是这样。

然而,物理学家花了十多年的时间才从技术上最终能够将贝尔不等式应用于实验。正是在这场测试中,今年的诺贝尔奖得主发挥了决定性作用。例如,1974年,约翰·弗朗西斯·克劳瑟和他的同事进行了一项实验,首次明确指出了贝尔不等式的反面,即他们证实了量子物理学的非局域性。当然,当时的研究人员想对这样一个基本问题绝对肯定,这就是为什么围绕贝尔不等式进行了更多的实验,以填补所有可能的漏洞。其中一些实验可以追溯到现在的诺贝尔奖得主阿兰·阿斯佩的阐述,他在1982年再次排除了量子物理中隐藏参数的存在。然后,在1999年,第三位获奖者安东·塞林格及其团队为量子物理的非局域性提供了更全面的证据。

另一个与安东·塞林格名字密切相关的话题是量子隐形传态。传送给我吧,史考提!光束物体的概念,甚至是生物,从一个地方传送到另一地方,这一想法一直让人们着迷。难怪1998年左右,当时安东·塞林格的研究团队首次成功地传送了量子态,他成为了人们谈论的话题。在这里,纠缠态及其非局域性质也起着核心作用。在量子隐形传态中,被隐形传态的粒子首先与另一个粒子纠缠,然后第二个粒子被带到隐形传态目的地。通过复杂的测量程序,可以实现原始粒子的状态丢失,而第二个粒子恰好处于这种状态。请注意,我们谈论的是单光子和最原始的性质,比如它们的偏振态,从那时起,直到更复杂的物质甚至生物能够以这种方式被发射出去,还有相当长的路要走。然而,安东·塞林格和他的同事们已经证明了这一点,以及这是如何成为可能的。正是这一点才值得获得一个崇高的奖项!

如果没有克劳泽、阿斯佩和塞林格的开创性工作,量子计算机也只能是理论。与经典计算机不同,量子计算机基于量子力学状态(称为量子比特)进行计算。这些量子位不像传统计算机中的那样是零或一,但也可以是两个基本状态的相加叠加。因此,您可以将原本只应用于一个状态的所有计算步骤应用于整个状态束。数据处理的这种并行性为信息技术的全新应用开辟了空间——计算速度惊人。不仅在理论上,而且已经在非常实际的应用中,正如您可以在《量子计算依赖于高科技真空阀》一文中所了解的内容!

VAT 技术支持研究团队在全球量子物理和科技领域

当然,涉及纠缠态的实验是一项极其微妙的工作。毕竟,单个光子或原子的量子态必须是精确可控的,因为纠缠现象在很大程度上取决于量子粒子之间的相位关系有多稳定(技术术语:相干性)。光子与空气分子的一次碰撞,实验就毁了!因此,量子计算机的硬件也极易受到干扰:环境的任何变化,无论多小,都会严重伪造计算结果。简而言之,如果没有持续冷却到接近绝对零度的温度,也没有高度可靠的超高真空,那么迄今为止提到的所有实验都将注定失败。展望未来,可以肯定的是,如果量子计算机要得到广泛应用,它们将必须依赖高科技真空阀。自量子信息技术诞生以来,VAT一直与该领域的许多领先研究团队密切合作,这是非常荣耀的。同样是在1998年,安东·塞林格著名的纠缠交换实验中,VAT阀门起到了重要的作用,得以证明纠缠态的隐形传态。